江苏省城市规划院专家讲解“基于安全、集约、高效的城乡统筹供水模式探索与实践”

2018年11月23至24日,由江苏省土木建筑学会给水排水专业委员会、江苏省给水排水技术情报网主办,新兴铸管股份有限公司、上海展业展览有限公司承办的2018 中国城镇给水排水新技术交流会暨江苏省给水排水学术交流年会在江苏. 南京景枫万豪酒店完美落幕。

演讲题目

基于安全、集约、高效的城乡统筹供水模式探索与实践

演讲嘉宾:朱建国

研究员级高工

研究员级高工,江苏省城市规划设计研究院市政所所长,东南大学兼职教授、研究生导师, 国家科技部、江苏省等多省科技评审专家。长期从事水处理与水资源、水环境、水安全等规划设计研究工作,负责国家水专项《江苏省域城乡统筹供水技术集成与综合示范》课题、《苏锡常地区区域供水规划》等项目200余项,其中30余项获部、省级奖励。苏锡常地区区域供水等系列供水规划研究获华夏科技进步二等奖、中国人居环境范例奖等多个奖项。

精彩内容回顾

“江苏省域城乡统筹供水技术集成与综合示范”课题(2014ZX07405002)

课题牵头组织单位:江苏省住房和城乡建设厅

课题责任单位:江苏省城市规划设计研究院

课题负责人:朱建国/朱光灿

参与单位:东南大学,哈尔滨工业大学,同济大学,河海大学

中国城市规划设计研究院,江苏省城镇供水安全保障中心,

盐城市市政公用投资有限公司,北京首创股份有限公司,

宜兴水务集团有限公司,镇江市自来水公司,盐城汇津水务有限公司

目录

1.实施城乡统筹供水背景

2.推进城乡统筹供水措施与成效

3.城乡统筹供水模式总结

4.深入推行城乡统筹供水关注重点

城乡供水资源短缺

1.地表水受到严重污染

上个世纪末,工业化、城镇化快速发展,大量污水超标排放,城镇附近大部分水体污染严重,水质恶化,已经失去水源功能。

2.地下水严重超采造成地质环境灾害

在地表水源普遍受到污染后,工业企业、城镇居民用水等大量开采地下水。地下水过量开采造成一定程度的地质灾害,沿海地区还造成地下水咸化。

推进城乡统筹供水主要措施

1.领导重视,推进城乡统筹供水工作

先后出台《关于在苏锡常地区禁止开采地下水的决定》、《关于加强饮用水源地保护的决定》、《江苏省城乡供水管理条例》。

各级政府将城乡统筹区域供水作为民生工程,列为年度为民办实事重点项目。

省政协连续多年将城乡统筹区域供水实施列为主席督办案,督促各级政府推进城乡供水规划的实施。

2.规划先行,统筹布局城乡供水基础设施

2001年:《苏锡常地区区域供水规划》批准实施

2003年:《宁镇扬泰通地区区域供水规划》批准实施

2006年:《苏北地区区域供水规划》批准实施

3.政策扶持,制定优惠政策支持有关项目

省政府在批准实施区域供水时,在土地、税收等方面给予一定的优惠政策,如出台《苏锡常地区区域供水价格管理暂行办法》。到2015年底,全省区域供水工程投资累计达500亿元,其中公共财政投入130亿元,其余以银行贷款、企业自筹等形式融资。

4.市场化运作,解决城乡统筹区域供水建设资金

各地采用市场化的运作机制,按照“谁投资、谁受益”的原则,多渠道筹集建设资金。以合资、参股、控股以及BOT等多种方式参与城乡统筹区域供水设施建设。

5.因地制宜,合理选择城乡统筹供水模式

各地依靠制度创新、体制创新,结合本地特点和实际,实事求是确定城乡统筹供水模式。

城乡统筹供水取得成效

1.水源

至2017年底,全省集中式饮用水源地取水能力为3482.6万立方米/日,年取水总量74.72亿立方米。

地表水和地下水取水量分别占99.7%和0.3%。

地表水分布于长江、太湖、淮河,取水量分别占总取水量的56.7%、14.9%、11.4%。

城乡统筹供水模式的创新性

1.以流域统筹的理念,优化水源布局,整合水源地、取水口,提高水源安全保障程度

充分利用长江、太湖、京杭运河、通榆河及相连骨干河湖为饮用水源,统筹、优化饮用水源配置,确保水源水量保证率不低于97%,水质稳定达到Ⅲ类及以上标准,保障安全供水基础条件。整合水源地及取水口布置,确定全省主要水源地,取水规模视用水需求扩建。通过水污染治理、水环境改善、水生态保护等多项措施,从流域、区域范围改善饮用水源生态环境,提高水源水质保障能力。

2.以区域统筹的理念,优化区域供水设施布局,促进区域供水设施共建共享,提升供水集约化水平

按行政区划形成的传统供水格局,使水厂“遍地开花”,一镇一厂,甚至一村几厂,缺乏统筹规划、统一管理,造成重复投资,资源浪费,供水水量、水质、水压难以保障。实施城乡统筹供水,统一规划、合理布局,能够节约投资,实现质优价廉优先供水,打破行政区划界限,合理划分供水片,实现跨设区市、跨县(市)区域供水。

3.以城乡统筹的理念,解决农村饮用水安全问题,推进城乡供水一体化进程

将农村用水纳入区域供水范畴,充分利用设区市、县(市)区域供水设施,扩大供水范围至乡镇、农村,在区域供水管网覆盖范围内逐步关闭乡镇、农村小水厂,实现城乡供水从分散发展向合理集聚转变、从粗放利用水资源向集约经营转变,显著改善农村饮用水安全水平,提高农民生活质量和健康素质。

城乡统筹供水规划模式总结

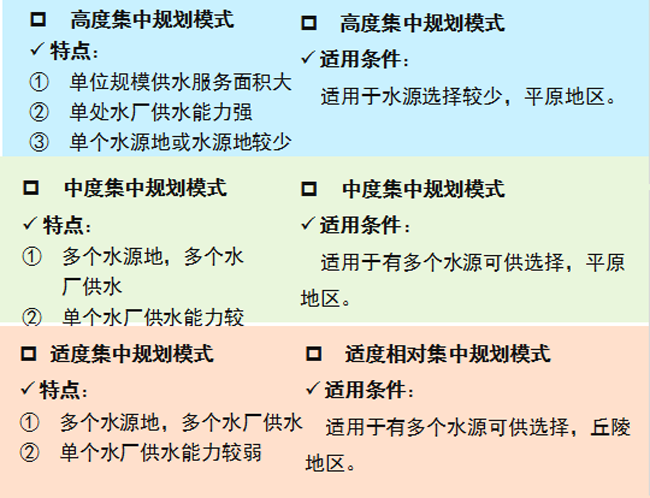

1.规划模式分类

基于单处水厂服务面积和单位规模供水服务面积指标,采用K-均值分类方法,从规划角度,将城乡统筹供水模式分为高度集中规划模式、中度集中规划模式、适度集中规划模式三种。

2.不同规划模式特点及适用条件

城乡统筹供水运营管理模式总结

1.批发趸售模式

优点:1)该模式不改变现行管理体制,实施起来较快,且中间环节较少,有利于减少费用支出和降低成本。2)同时,还可利用各镇区已有管网,既有利于缓和镇村水厂的抵触情绪,又能调动其积极性,有效减少城市自来水公司的管理工作量。

适用于镇村水厂回购难度大地区

2.直管到户模式

优点:1)有利于城市供水设施的统一规划、建设和管理,避免重复投资和使用劣质管材,在节约建设资金的同时,确保工程质量。2)杜绝乡镇水厂分时段供水、混供水的现象,保障城市供水安全。3)有利于水费及时到账,且能明晰各乡镇真正用水量,以便于有针对性地进行管网改造,降低漏损。

适用于经济发达、大部分镇村水厂未改制地区。

城乡统筹供水范围的确定

目前,城乡统筹区域供水是针对某一特定地区进行的,其供水范围在规划上是预先给定的,然后在给定范围内根据水系、地形地貌等自然特征对供水区域进行分区。这样的供水范围或供水分区的确定往往是根据经验人为确定的,缺少足够的理论依据;同时,实施区域供水可减少净水厂基建总投资和运行费用,但是随着供水范围的增大,相应的输水管管径增大,长度增加,导致管网工程费用和运行费用增加,使配水成本不断上升。因此城乡统筹供水应存在一个最佳供水范围。

可从工程经济学的角度,从净水成本和配水成本两个方面综合考虑,基于城乡地形特点、水系分布等特征,通过建立相应的数学模型,确定最佳供水范围。

城乡统筹供水模式下水源与设施的优化配置

通过实施城乡统筹供水,从根本上解决了农村饮用水安全问题,取得了很大的社会效益。然而,城乡统筹供水设施的合理布局是实现供水效益的必要保障,目前水源与设施的布局缺乏理论基础和定量分析。同时,单一优质水源存在一定风险。

可从水源地、水厂适宜性分析及供水情况分析,提出水源与设施的优化模型假设,在保障供水安全基础上,以经济最优为目标,构建城乡统筹供水水源与设施优化模型,为城乡统筹供水的规划提供更科学、准确的参考依据。通过风险评估,制定应急预案,建设必要的第二水源、备用水源。